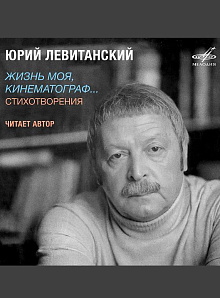

Издательство: Фирма «Мелодия», 1976 г.

Фронтовое поколение поэтов, начинавших в Московском института философии, литературы и истории, с разных курсов уходило на войну. Юрий Левитанский ушел с третьего. Он уже писал стихи, когда война еще не начиналась. Ю.Левитанский принадлежит к военному поколению поэтов. Но особый ракурс его стихам придает пристальное внимание к духовному миру человека, думающего, тонко чувствующего, пытающегося связать нравственные и философские вопросы современности с историческими событиями века.

Прав Михаил Луконин: есть в поэзии Левитанского некое особое качество, выделяющее его среди поэтов военного поколения. Луконин назвал это качество «акварелью душевных переживаний». Он же подметил в стихах Левитанского и такую особенность: «Есть в его замечательной поэзии то, что переносит ее к новым людям, к новым временам, есть крылья поэтически осознанной и возвышенной жизни». Подмечено важное — умение перерасти рамки узко понимаемых задач поколения, связать время зрелых с временем юных. Это бывает лишь тогда, когда художник чувствует время само по себе, как бы отдельно от эгоизма своей личности и своей среды. Когда совестливость — эта ценнейшая и характернейшая черта русской традиции в поэзии — заставляет непрерывно напрягать эту «тоненькую нить» душевной связи между заботами личной и общей жизни.

Уже в сибирских стихах образ тайги сопряжен с этой темой. Поэт «готовит» мелодию личности исподволь. Он с болью прислушивается к стуку топоров «в минувшем веке»: «Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад». И яснополянское «дерево добрых» незаметно накладывается на стихи о синей лампочке, которая горела над зимними воротами, когда почтальон приносил треугольные конверты с войны, и девочки «плакали синими слезами»... Так, постепенно стихи, позже вошедшие в книгу «Стороны света», готовят стихи «Земного неба» с поэмой «Мама и космос», где боль личности поднята до масштабов символа, где контуры Истории начинают проступать сквозь подчеркнуто малые подробности личного быта.

Книга «Кинематограф» — качественно новая высота не только поэзии Левитанского — всей нашей поэзии. Здесь с глубиной и драматизмом показан процесс, который в действительности нашей протекает давно, но искусством исследован только отчасти. Речь идет о попытке связать воедино исторический ход событий и беззащитно пульсирующий комочек, называемый человеческим сердцем. Дать судьбу личности не на фоне судеб народов, а в самом средоточии бурь века, в обратной связи, в неразрывном единстве памяти, воли, поступков каждого с движением масс и радиацией космических потрясений.

«Кинематограф» — книга глубоко своеобразная. Не только построением, монтажом, перебивками планов — памяти, снов, «фрагментов сценария», последовательно сменяющихся времен года. Экран памяти становится экраном исторической памяти. А с ним соотносится память сердца. Та особая, лично-пристрастная память запахов, цвета, деталей звуков, летопись индивидуальной жизни, медленно проникающей в таинственно-глубокую связь судьбы единичной и множественной. Диалектика слабости и силы, величия и скромности, одной боли и общей боли и радости доведена в лучших стихотворениях этой книги до поэзии откровения, до искренней исповеди человека XX столетия, пораженного как силой своей, так и слабостью.

В отличие от «Кинематографа», где сделана попытка оглянуться на прожитое, увидеть на экране памяти и осмыслить во всей ее сложности целую человеческую жизнь, новая книга Левитанского «День такой-то» представляет собою попытку пристальнее вглядеться в один день человеческой жизни, и в нем, в рамках одного этого дня, разглядеть концы и начала, день завтрашний и день вчерашний. В новую книгу естественно пришли новые формальные решенья, новые интонации и ритмы, новое дыханье сегодняшнего возраста и дня. Форма стихов Левитанского становится все более искусной той простотой сложности, которая рождается не от повторения приема, а от послушности пера голосу внутренней жизни. Один из поколения опаленных войной, прошедший напряженную духовную жизнь, причастный к большой культуре, он нашел свою интонацию интеллектуальной беседы-исповеди, свои рифмы — эхообразное возвращение одинаковых слов, как будто одинокий человек вслушивается в сказанное в пустой комнате, — свои, многим, увы, кажущиеся старомодными представления о добре и чести, когда лучшей рифмой к «поколению» остается — «горение»...

Да, Левитанский соединил две трудные эпохи — послевоенную и середины века — своим напряженным творчеством поиска истины. Но он соединил и два других берега — романтическую пору нашей молодости и ясное, зрелое сознание мужественного опыта, «позднего», но зато крепкого.

Владимир Огнев